Oleh: Amara Nasifa*

“Tak ada yang lebih sulit dipahami daripada sang manusia. Jangan anggap remeh si manusia, yang kelihatannya begitu sederhana. Biar penglihatanmu setajam mata elang, pikiranmu setajam pisau cukur, perabaanmu lebih peka dari para dewa, pendengaranmu dapat menangkap musik dan ratap tangis kehidupan, pengetahuanmu tentang manusia takkan bakal bisa kemput.”

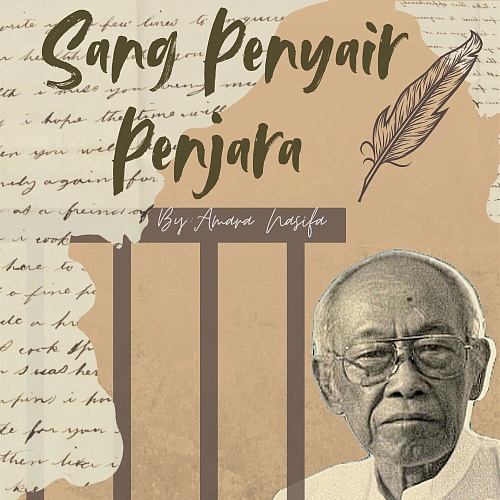

Demikian kata Pramoedya Ananta Toer dalam novel mahakaryanya, Bumi Manusia. Kutipan ini bukan hanya sekedar kalimat indah, melainkan gambaran penuh makna dari seorang penulis yang kehidupannya dipenuhi tragedi dan perjuangan. Ini adalah filosofi yang lahir dari jeruji besi dan pengasingan. Lantas, siapa sebenarnya sosok Pramoedya Ananta Toer?

Bagi banyak orang, Pramoedya mungkin hanya sekedar nama yang tercantum di buku-buku tebal, atau bahkan sosok yang mulai dilupakan dalam sejarah Indonesia. Tapi, tahukah kamu? Kebanyakan karya-karya terbaik beliau, yang tebalnya sampai 500 halaman lebih (termasuk kutipan diatas) justru lahir bukan di meja kerja yang nyaman, atau perpustakaan yang hening. Melainkan di penjara atau kamp tahanan yang dingin dan penuh keterbatasan. Inilah kenyataan dari julukan yang melekat kepadanya, yaitu Sang Penyair Penjara. Bukan hanya sekedar penulis, namun beliau adalah saksi yang berani bersuara atas sejarah kelam bangsa ini. Ia menggunakan pena untuk melawan lupa dan ketidakadilan yang merusak martabat manusia.

Pramoedya adalah salah satu tokoh sastra yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Lahir pada 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Ayahnya adalah seorang guru yang berjiwa pergerakan nasional dan anggota kelompok pro-kemerdekaan Budi Oetomo, sedangkan ibunya adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi tradisi Jawa. Ia menempuh pendidikan pada Sekolah Kejuruan Radio di Surabaya, kemudian meninggalkan sekolah menengahnya dan bekerja sebagai juru ketik untuk surat kabar Jepang Domei di Jakarta selama pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa kemerdekaan Indonesia, ia mengikuti kelompok militer di Jawa, dan kerap ditempatkan di Jakarta pada akhir perang kemerdekaan.

Pramoedya menulis cerpen serta buku di sepanjang karier militernya dan ketika dipenjara pada tahun 1947-1949 di Bukit Duri oleh Belanda karena aktivitasnya sebagai pejuang kemerdekaan serta partisipasinya dalam Revolusi Nasional. Sebuah periode yang pertama kali membuatnya merasakan dinginnya jeruji besi di usia belia. Di sinilah ia menulis novel-novel awalnya yang keras dan realis, seperti Keluarga Gerilya dan Perburuan. Pada masa Orde Lama, sekitar tahun 1960-an, ia juga sempat ditahan selama kurang lebih satu tahun, oleh Presiden Soekarno karena pandangan pro-Komunis Tiongkoknya. Bukunya dilarang diedarkan dan ditahan tanpa pengadilan.

Setelah kemerdekaan penuh, Pramoedya menjadi penulis yang sangat produktif, vokal, dan terlibat aktif dalam gerakan kebudayaan. Ia menggunakan pena untuk mengkritik kolonialisme, feodalisme, serta ketidakadilan sosial yang masih ada di negeri baru ini. Namun, komitmennya pada ideologi tertentu membawa konsekuensi terbesar dalam hidupnya setelah peristiwa G30S pada tahun 1965. Tanpa proses pengadilan yang layak, Pramoedya ditangkap oleh rezim Orde Baru dan dituduh terlibat komunisme. Inilah yang menjadi awal dari penahanan kedua yang jauh lebih panjang dan kejam.

Pramoedya menjadi tahanan politik yang ditahan tanpa proses pengadilan selama 14 tahun penuh. Masa 14 tahun ini tidak dihabiskan dalam satu tempat, melainkan menjadi sebuah perjalanan panjang yang menyakitkan melalui beberapa tempat sebelum berakhir. Dimana, ia ditahan di penjara di Jakarta (13 Oktober 1965-Juli 1969), Pulau Nusa-Kambangan (Juli 1969-16 Agustus 1969), Pulau Buru (Agustus 1969-12 November 1979), dan di Magelang/Banyumanik (November-Desember 1979). Pada tanggal 21 Desember 1979 Pramoedya Ananta Toer mendapat surat pembebasan secara hukum tidak bersalah dan tidak terlibat dalam G30S PKI.

Nah, di masa penahanan extrem selama 14 tahun ini, ia melahirkan warisan sastranya yang paling monumental dan mendapat pengakuan dunia. Dalam tahanan, di mana Pramoedya dilarang memiliki pena, kertas, apalagi alat tulis lain, justru ia mengubah hambatan menjadi warisan dengan metode yang luar biasa. Ia menceritakan seluruh alur novel-novelnya secara lisan kepada teman-temannya di tahanan sambil bekerja di ladang. Teman-teman tahanannya itulah yang ia jadikan “bank memori” untuk menyimpan Tetralogi Buru.

Kisah lisan yang tersimpan di benak tahanan lain itu kemudian ditulis ulang setelah ia mendapat sedikit kelonggaran, yaitu Tetralogi Buru yang kini kita kenal: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca . Tetralogi Buru inilah yang mengajarkan kita bahwa martabat manusia, keadilan, dan kesadaran identitas nasional harus diperjuangkan, dan pena adalah senjata yang tajam untuk melawan penindasan. Karya inilah yang menjadi simbol perlawanan dan keberanian Pramoedya.

Penjara tak membuatnya berhenti sejengkal pun menulis. Baginya, menulis adalah tugas pribadi dan nasional. Dan ia konsekuen terhadap semua akibat yang ia peroleh. Walaupun berkali-kali karyanya dilarang dan dibakar, ia justru diakui secara global. Dari semangat dan ketekunannya yang tidak pernah padam, telah lahir lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa asing. Karena kiprahnya di dunia sastra dan kebudayaan, Pramoedya Ananta Toer dianugerahi berbagai penghargaan internasional, salah satunya yaitu Ramon Magsaysay Award 1995. Sampai akhir hidupnya, iya adalah satu-satunya wakil Indonesia yang namanya berkali-kali masuk dalam daftar kandidat pemenang Nobel Sastra.

Watansoppeng, 29 September 2025

*Penulis adalah Siswi MAN 1 Soppeng